Live ist das neue DJ-Set. Zumindest wenn man den Line-up-Postern glaubt, die "Live” einfach mal zwischen zwei Klammern quetschen, selbst wenn der Act nur einen USB-Stick dabei hat. Elektronische Live-Performances sind nämlich der gute Ton der sogenannten Clubkultur. Sie sollen Authentizität zeigen, aber in gutem Licht, denn: Es geht um Präsenz. Oder wenigstens darum, so auszusehen, als hätte man eine.

Weil: was bei einem elektronischen Live-Set passiert, weiß eigentlich niemand so genau. Sind das wirklich improvisierte Patterns? Oder doch nur eine sehr überzeugend vorgetragene Masterspur? Das Spektrum reicht von krachender Selbstzerstörung bis zur perfekt durchchoreografierten Abletonaufführung mit Lichtdesign von Olafur Irgendwer. Wir zeigen elf Acts, die das ein bisschen anders machen. Und wahrscheinlich deshalb hier stehen.

Elektro Guzzi

Drei Männer stehen auf der Bühne, sehen aus wie Ingenieure bei einem internationalen Tunnelbohr-Kongress und tun so, als wären sie ein Drumcomputer. Wochenzeitungsjournalisten nennen sie deshalb Techno-Band, weil alles andere zu ehrlich wäre. Denn da ist: ein Bass wie aus der Geisterbahn des Ars Electronica Centers, eine Gitarre, die lieber Kickdrum wäre, und ein Schlagzeuger, der so präzise spielt, dass jedes Wortspiel mit Jaki Liebezeit dumm gelaufen wäre. Und so klingt das also: wie Berghain, aber mit TÜV. Oder wie Ableton, aber in Turnschuhen. Ja, von mir aus sogar wie Richie Hawtin, wenn er morgens im Spiegel zu sich sagt: "Heute nur Bio.” Die Leute im Publikum posten dementsprechend Reels mit #analoguevibes und fühlen sich kurz wie die sogenannte Avantgarde. Dabei schaut man nur drei Österreichern beim Handwerken zu.

Pole (Stefan Betke)

Ein Mann, ein Rauschen. Stefan Betke ist Pole, ist der Typ, der irgendwann ein defektes Filtergerät als Soundästhetik missverstanden und daraus konsequent eine Karriere gebastelt hat. Glitch als Berufung. Live steht er da wie ein pensionierter Toningenieur beim Zen-Kongress, regungslos vor seinen Geräten, als wolle er gleich Windows 95 installieren. Was er wahrscheinlich sogar tut, weil: wabern, knistern, ein Bass, so tief wie der Sinn in einer Berliner Kunstausstellung. Und dann. Passiert nichts, aber sehr kunstvoll. Pole ist wie Tarkowski auf Vinyl – man bewundert alles, aber man möchte nicht bleiben. Menschen mit Brillen und Abschlüssen in Medientheorie nicken wissend, während andere heimlich Candy Crush spielen. Es ist Dub-Techno mit Diskursgarantie. Wer hier tanzt, hat den Schluss nicht gehört. Spätestens wenn der dritte Track wie der erste klingt, weiß man: Es geht um Haltung, nicht um die Hook. Und um Frequenzen, die man mehr fühlt, als versteht. Also circa wie Freundschaften im Kulturbetrieb.

Pet Shop Boys

Ja! Die Pet Shop Boys sind das musikalische Äquivalent zu einer Champagnerbar im Flughafenterminal: glänzend, teuer, und trotzdem will man irgendwie hin. Neil Tennant singt nämlich, als würde er parallel einen intellektuellen Kommentar für den Guardian tippen, während Chris Lowe sich weigert, Emotionen zu zeigen. Vielleicht der coolste Sidekick der Popgeschichte seit Kermit und Miss Piggy. Wer das schonmal inmitten aufgeregter Twinks und Mamas erlebt hat, weiß: Hier ist alles große Geste: Laser, LED-Wände, Outfits zwischen britischem Avantgarde-Ballett und Thermomix-Werbung. Dazu "It’s a sin” als Musicalnummer für Atheisten, "West End Girls” als Soundtrack für Queers mit Steuerberatung. Das kann man alles ironisch verstehen oder nicht. Was ja passt: Die Pet Shop Boys machen Pop, der klüger ist als man selbst – aber freundlich genug, es nicht zu sagen.

DJ Marcelle

DJ Marcelle ist der musikalische Mittelfinger im KaDeWe der Erwartungshaltung. Mindestens drei Plattenspieler minus Skript gleich: Sets wie Monty Python auf Ritalin. Absurd, rhythmisch fragwürdig, aber doch genial. Während andere DJs ihre USB-Sticks nach EQ sortieren, bringt Marcelle ein ganzes Hörspielarchiv mit und mischt Field Recordings aus dem westafrikanischen Regenwald mit deutschen Rettungswagensirenen von 1974. Tanzen kann man dazu gut oder gar nicht. Was irgendwie Konzept ist: DJ Marcelle ist ja ein Fluxus-Kunstwerk, das versehentlich bei Boiler Room gebucht wurde. Und so ist das, was andere mühsam als "Dekonstruktion” verkaufen, bei ihr einfach der Soundtrack eines geordneten Kontrollverlusts.

Giant Swan

Giant Swan, schwierige Sache. Aber: die Sorte Live-Act, bei denen man sich nach zwei Minuten fragte, ob man in den Club mit dem Filmset von "Saw IV” verwechselt hat. Zwei Typen aus Bristol prügelten auf Knöpfe, als hätten die Geräte ihre Mütter beleidigt. Einer schrie ins Mikro, der andere sah aus, als würde er gleich rumzündeln. Techno, Noise, Punk – alles drin, alles zu laut, alles zu viel. Giant Swan live war wie Berghain auf PCP: kein Raum für Schönheit, nur Erlösung. Oder epileptischer Anfall. Tjaja, das Ganze war ja eigentlich eine Performance über Männlichkeit im Niedergang. Man fühlte sich wie auf einem Hardcore-Rave in der Tiefgarage eines besetzten Hauses, nur dass das besetzte Haus ein Theater war. Oder ein tolles Festival. Das heißt: Am Ende musste irgendwer sagen, dass das jetzt wichtig war. Und vielleicht war es das auch.

James Holden

James Holden ist der Typ, der früher mal mit Trance durch Ibiza tingelte und dann plötzlich beschloss, dass Musik ab jetzt ein Erkenntnismedium sei. Seitdem klingt alles bei ihm ein bisschen nach "Techno meets Tibet”. Live steht er da wie ein freundlicher Dozent für Quantenesoterik, schiebt seine Modularsynths wie Schwerlastregale durch den Nebel und schaut dabei so versunken, als würde er gerade irgendwas neu erfinden. Bloß in 128 BPM. Wer hier einen Drop erwartet, hat schon verloren. Stattdessen darf man Klangteppich sagen und lebend davonkommen. Natürlich muss man dazu die Augen schließen, als wäre man auf einer Exkursion zu sich selbst. Weil: Holden ist der Anti-EDM-Messias. Live-ist das eine Mischung aus Meditation, Maschinenbau und Montaigne. Am Ende fühlt man sich klüger. Oder leerer. Irgendwie beides.

Echt!

Echt mit Ausrufezeichen, als wolle man sicherstellen, dass auch der letzte Deutschlehrer im Publikum einen ernst nimmt. Das heißt: Fünf Jazzbelgier, die elektronische Musik live spielen, als wäre Ableton plötzlich uncool geworden. Dabei klingen ihre Sets wie das, was passiert, wenn Musikstudenten nach der Jamsession "Four Tet” googeln und dann gemeinsam beschließen, dass Breakbeats nicht nur historisch, sondern auch wieder tragbar sind. Das zieht natürlich ein Publikum an: Leinenhemdtypen mit Sojalatte, die behaupten, sie hätten Bicep schon vor 2017 gekannt. Ja, echt! Sind fehlerlos wie ein MacBook Air aus Fleisch. Alles klingt nach vierundzwanzig Studiotagen, ist aber doch … echt. Man fragt sich zwischendurch zwar, Club oder doch Konzernpräsentation? Aber: Weghören geht auch nicht. Weil hier fünf Menschen so lange im Takt bleiben, bis selbst Aphex Twin kurz blinzelt.

The Prodigy

The Prodigy sind der Grund, warum meine ältere Cousine dachte, Rave sei gefährlich. Denn: Keith Flint, Gott hab ihn bunte Haare, sah aus wie ein Teufel aus einem 90er-MTV-Comic. Und Liam Howlett bastelte Beats wie Terroristen ihre Rohrbomben. Wär das mal live erlebt hat, ahnt: Konzert kann man das nicht nennen, eher Übergriff. Also, allein schon die Titel, wie Nackenschläge. "Smack My Bitch Up” war ja keine Attitüde, sondern Presslufthammerrhetorik. Heute ist Flint tot. Der Rest spielt noch immer, als wäre 1997 nur eine Zahl, der Totentanz der Ravekultur. Konserviert in Schweiß und Nostalgie. Logisch, dass sich das Publikum aus 40-jährigen Männern mit verwaschenem "Jilted Generation”-Shirt zusammensetzt. Sie glauben bis heute, dass Techno erst mit Gitarren richtig geil wird. Und man muss es ihnen lassen, sie haben nicht mal komplett unrecht.

Fever Ray

Fever Ray live ist wie eine Performance über Identität in einem Kühlhaus. Karin Dreijer, ehemals flüsternde Hälfte von The Knife, steht auf der Bühne wie eine Mischung aus Judith Butler und einem außerirdischen Metzger. Die Stimme verzerrt, die Gesten mechanisch. Dazu dieser Eiskühlfachelektropop mit skandinavischem Beipackzettel. Jeder Song klingt wie ein queerer Fiebertraum in Dolby Surround. Und die Kostüme: kunstpreisverdächtig. Fast wie bei Björk. Da weiß man ja auch nie, ob man tanzen, heulen oder einen Aufsatz darüber schreiben soll. Na ja, Fever Ray machen jedenfalls Pop für Menschen, die sich in Spiegeln nicht mehr erkennen und das gut finden. Live ist das weniger Konzert, eher eine Installation, bei der man mindestens dreimal was von Genderfluidität liest. Insgesamt: so melancholisch wie das Blättern im Otto-Katalog. Man verlässt den Saal mit dem Gefühl, dass man da gerade was Wichtiges erlebt hat. Man weiß nur nicht was.

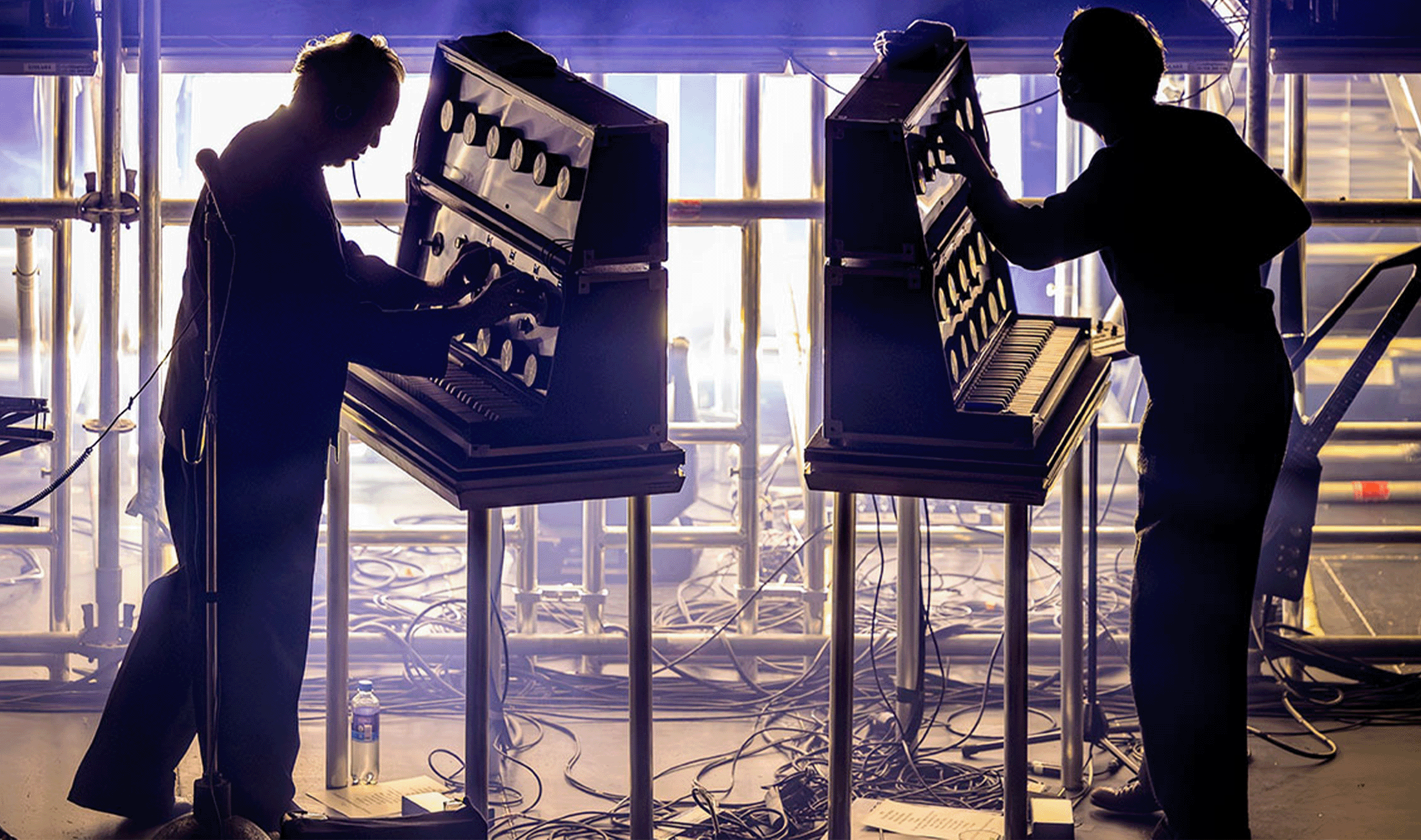

Soulwax

Soulwax sind wie ein Apple-Store in einem Technoclub: alles leuchtet, alles ist irgendwie geil. Weshalb man sich selbst immer auch ein bisschen schmutzig fühlt. Was wiederum okay ist, denn: Soulwax spielen sogenannten Electro-Rock mit der Gründlichkeit eines NASA-Protokolls. Jeder Schlag auf die Snare sitzt, jeder Filter klingt nach einer Woche Mastering in einem Loft mit Betonwand. Ihr Live-Setup erinnert: an eine Mischung aus Startup-Pitch und Rammsteindiskussion unter Kunsthochschulabsolventen. Sie tragen weiße Overalls, weil natürlich. Und alle sind sich einig in der Erkenntnis, dass man nie zu viel Kompression haben kann. Soulwax zelebrieren schließlich Maschinenfetischismus als Popentwurf. So präzise wie Daft Punk, aber mit Körpergeruch. Am Ende ist man begeistert und doch erschöpft. Perfektion kann nämlich ziemlich anstrengend sein.

Camo & Krooked

Wir waren alle mal jung, sagt der ETF-Sparplan. Ich sage: Camo & Krooked sind das, was passiert, wenn Drum’n’Bass beschließt, sich die Haare zu machen. Live-Shows wie LED-Infernos nach einer Überdosis Monster auf Redbull, verchromte Beats für Menschen, die ihr Festivalbändchen farblich zur Sonnenbrille abstimmen. Der Sound: wie Jumbo Schreiner in einem Tesla bei 220 auf der Überholspur. Sausteril, aber doch noch mit Punch. Das heißt, das ist Drum’n’Bass für die obere Zahnreihe. Live passiert aufmerksamkeitsüberflutend viel, dass man sich als erwachsener Mensch fragt, ob da nicht irgendwo doch eine Masterspur mitläuft. Tut sie nicht. Glaubt man. Oder will man glauben. Weil man ja 16 ist und Axe Africa unter die Achseln sprüht und Rebellion noch nicht abschließend durch Ästhetik ersetzt hat.

1 Kommentare zu "Die besten Live-Acts der elektronischen Musik"

Und was ist mit Daft Punk?? Alive???

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.